たい積場概要

たい積場(集積場)の所管は「経済産業省」であり、必要に応じてたい積場の法律(技術基準・指針等)改正は行われています。しかし、たい積場の技術資料や書籍は随分古いものが辛うじて残ってはいるものの、近年では全体を網羅した書籍なども見当たらないことから、現在たい積場に係わっておられる方々の参考になればとの想いで、当研究所で作成したたい積場概要の一部を公開します。

《たい積場が必要な理由》

たい積場は鉱山に付属する施設であり、鉱山の操業に欠かせない施設になります。

通常は鉱山のある(あった)ところには、たい積場が存在します。

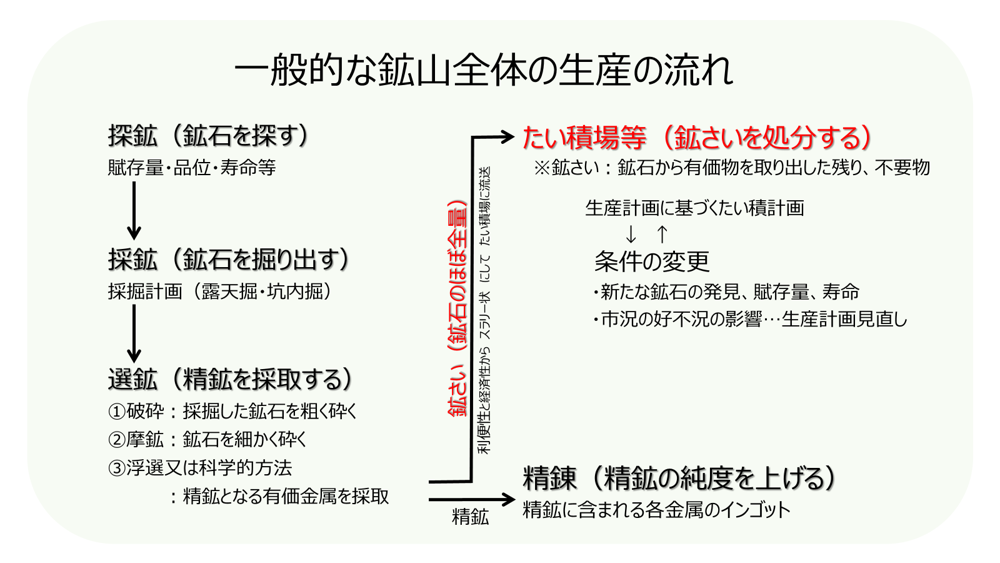

鉱山において、たい積場がどのような役割を担っているのか、下図の「一般的な鉱山全体の生産の流れ」を例にとって説明します。

採鉱(露天掘又は坑内掘)で採掘した石塊状の鉱石を、選鉱過程の①破砕・②摩鉱で細砂から粘土程度の粒度にまで細かく砕いて、③浮選(浮遊選鉱)などにより有価金属を採取した残りの不要物を「鉱さい(廃さい)」と呼びます。

その鉱石に含まれる有価金属の含有率(重量百分率)を品位と呼び、鉱石の品位は非常に小さく(少なく)、採掘した鉱石の殆どが「鉱さい(廃さい)」になります。その堆積処分を目的に「たい積場(集積場)」を建設します。

通常、選鉱場で発生した鉱さいは、利便性や経済性を考慮し、スラリー状にしてからたい積場まで流送、堆積します。この流送の負担を軽減するため、たい積場は選鉱場近くに設置されることが多いです。

また、新たな鉱石の発見、採掘対象となる金属価格の変動、品位の変動などによって生産計画が適宜見直されると、鉱さいの必要堆積容量は増減するため、その不足が生じないように堆積計画も見直す必要があります。

たい積場は生産計画と連携を取りながら設計や建設、操業管理が行われてきた、鉱山に付属する施設なのです。

閉山後は 、鉱さいの発生がなくなるためその役目を終えますが、たい積場によっては廃水処理施設の沈殿池として、又は廃水処理に伴う発生でん物の堆積を担う施設として引き続き使用されることもあります。但し、最終的には堆積物の表面を覆土して地山化を促進することになります。

たい積場の代表的な特徴について、下記5項目のボタンリンクからご覧ください。

なお、添付されている図表はできるだけ分かり易く単純化しています。